Zelluläre Seneszenz und Senolytika

Senotherapeutika können in der Tumortherapie wie auch zur Verbesserung des gesundheitlichen Status gesunder Menschen Anwendung finden

Abstract: Zelluläre Seneszenz bezeichnet eine Eigenschaft von Zellen, die Proliferation permanent einzustellen. Dies erfolgt, wenn das Zellteilungspotenzial normaler Zellen ausgeschöpft ist (replikative Seneszenz) oder Zellen durch Einwirkungen auf die Replikation und Struktur der DNA gestresst werden. Dies kann durch mannigfache genotoxische Expositionen, denen wir ausgesetzt sind (Sonnenlicht, ionisierende Strahlung, Karzinogene in der Umwelt und der Nahrung), wie auch in der Tumortherapie erfolgen. Hier bedeutet die Induktion der Seneszenz, dass Tumorzellen durch Zytostatika nicht abgetötet werden, sondern in einen ruhenden Zustand übergehen. Dieser ist charakterisiert durch eine dauerhafte Aktivierung von intrazellulären Signalwegen, die die Zellzyklusprogression hemmen, Apoptosewege blockieren und Entzündungsmediatoren freisetzen. Senotherapeutika töten gezielt seneszente Zellen oder hemmen deren inflammatorische Eigenschaften. Sie werden diskutiert nicht nur zur Ergänzung der Krebstherapie, sondern auch zur Verbesserung des gesundheitlichen Status gesunder Menschen.

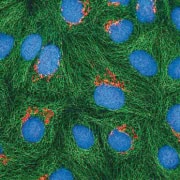

![Abb. 1- l.: Das Leben der Henrietta Lacks wurde im Buch von Rebecca Skloot liebevoll beschrieben, so auch die Herstellung der Zellinie aus ihren Cervix-Karzinom. - r.: HeLa-Zellen im Mikroskop. Orange: ein fluoreszierender Antikörper, das den Golgi-Apparat, grün, das Mikrotubuli erkennt, blau: Kernfärbung durch Cyan. [Fotos: l. 14GTR via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, r. NIH via Wikimedia Commons, CC0]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb1.jpg)

Abb. 1

Ein Biologen-Traum ging in Erfüllung, als es möglich wurde, menschliche Zellen in der Zellkultur am Leben zu halten und zu vermehren. Dieses Kunststück gelang erstmals dem Zellbiologen George Gey in seinem Forschungslabor am John Hopkins Hospital in Baltimore, USA, im Jahre 1951. Er erhielt Material aus der Pathologie von einer Patientin namens Henrietta Lacks, einer 31-jährigen Afroamerikanerin, die an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war und daran starb. Die Zellen ließen sich offenbar unbegrenzt vermehren und passagieren. Er gab der aus dem Tumormaterial gewonnenen Zelllinie den Namen HeLa, angelehnt an den Namen der Patientin (Abb. 1). HeLa war eine der ersten dauerhaft wachsenden Zelllinien. Sie wurde von Labor zu Labor weitergegeben und wird heute in Form unterschiedlicher Sublinien in sehr vielen Labors weltweit zu experimentellen Zwecken verwendet.

Bis zu diesem Zeitpunkt starben alle Zellkulturen aus normalem Gewebe oder Tumormaterial bereits nach wenigen Tagen oder Wochen, was das Durchführen und die Reproduzierbarkeit von Experimenten sehr erschwerte. HeLa ist, wie andere Krebs-Zelllinien auch, eine unsterbliche, immortalisierte Zelllinie. Der Karyotyp, d.h. der Chromosomensatz, ist von dem normaler menschlicher Zellen deutlich abweichend.

Im Gegensatz zu den etablierten, unsterblichen Krebszelllinien haben primäre, diploide Zelllinien (Chromosomenzahl 46) ein begrenztes Wachstum. Im Labor werden die Zellen, sobald die Kulturflasche vollgewachsen ist, durch Trypsin von der Unterlage abgelöst und in einem bestimmten Verhältnis verdünnt erneut ausgesät – ein Vorgang, der als Passagierung bezeichnet wird. Dieses Passagieren kann man aber nicht unbegrenzt durchführen, denn nach einiger Zeit stellen die Zellen das Wachstum ein. Sie veränderten ihre Form, werden immer größer und sind nicht mehr die langgestreckten Fibroblasten, wie sie in jungen Kulturen zu sehen sind. Offenbar altern die Zellen in der Zellkultur.

Dieses Phänomen haben Leonard Hayflick und Paul Moorhead, Zellbiologen am Wistar Institut für Anatomie und Biologie in Philadelphia, USA, erstmalig systematisch untersucht. Sie beobachteten, dass Fibroblasten (aus normalem Gewebe; Abb. 2a,b) in der Zellkultur mit zunehmender Kultivierungszeit immer langsamer proliferieren, sich nur maximal etwa 50-mal passagieren lassen und am Ende der Kultivierung morphologisch verändert sind. Ihre Chromosomenzahl blieb jedoch bis zum Ende der Zellkultur konstant. Fror man die Zellen bei –70 °C ein und setzte das Experiment lange Zeit später nach dem Auftauen fort, so blieb die maximale Passagezahl erhalten. Sie schlussfolgerten, dass es einen Mechanismus in den menschlichen Zellen geben muss, der die Zellteilungen zählt und der für das Altern der Zellen verantwortlich ist. Sie beschrieben dieses Phänomen als zelluläre Seneszenz [1]. Die „magische Zahl“ 50 ist als das Hayflick-Limit in die Wissenschaft der Altersforschung eingegangen.

![Abb. 2 Menschliche Fibroblasten in der Zellkultur. Die spindelförmige Struktur ist typisch für primäre Zellen. - a: im Phasenkontrastmikroskop, - b: gefärbt Mikrotubuli und Kern (blau) - c: menschliche Chromosomen, in denen die Telomere angefärbt wurden (gelbe Punkte an den Chromosomen- enden). Die Telomerlänge nimmt mit dem Alter der Zellen in der Kultur ab. [Abb. a: I. da Silva Duarte via Researchgate; b: Wikimedia commons; c: UCLA/Effros lab via Eurekalert.org, CC BY-SA 4.0]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb2.jpg)

Abb. 2

Die DNA-Enden verpackt in den Chromosomen haben eine besondere Struktur, die verhindert, dass die Zelle das Chromosomenende als Chromosomenbruch ansieht. Auf der Ebene des Chromosoms kann man die Struktur durch Färbung sichtbar machen: es sind die Telomere (Abb. 2c). Die Telomere werden also mit jeder Zellteilung kürzer, bis von ihnen eine Art Notsignal an Enzymsysteme ausgeht, mit der Aufforderung, die Zelle im Zellzyklus zu arretieren und die Zellteilung einzustellen. Im Gegensatz zu früheren Ansichten, das Zellaltern stelle eine Art von Abnutzungserscheinung dar oder beruhe auf dem Verbrauch von lebenswichtigen Komponenten im Zellkulturmedium oder der Ansammlung von Chromosomenschäden, ist die zelluläre Seneszenz ein inhärenter Vorgang, der durch Enzymsysteme der Zelle gesteuert wird [2].

Es gibt jedoch auch andere endogene sowie exogene Auslöser der zellulären Seneszenz. Diese sind vor allem DNA-schädigende Noxen. Zur replikativen Seneszenz kommt also eine stressinduzierte Seneszenz (SIPS = stress-induced premature senescence) hinzu. DNA-Stress wird ausgelöst durch Onkogenaktivierung, welche unplanmäßige, unkoordinierte DNA-Replikation bewirkt, was sekundär zu DNA-Brüchen führt. Weiterhin werden DNA-Schäden als Ausgangspunkt der Seneszenz durch oxidativen Stress verursacht, unter anderem durch den normalen zellulären Metabolismus und die mitochondriale Aktivität, durch mannigfache exogene Genotoxine und schließlich auch durch Strahlung und Therapeutika zur Krebsbehandlung. Hierfür wurde der Begriff Therapy-induced Senescence (TIS) geprägt (Abb. 3).

![Abb. 3 Auslöser der zellulären Seneszenz. Eine wichtige Gruppe der Krebsmedikamente sind Tyrosinkinase-Hemmstoffe ( in der Abb. „Zellzyklus-Hemmstoffe), die die Zellzyklusprogression hemmen. Sie werden mitunter über lange Zeiträume den Patienten verabreicht. Ob und wie stark diese eneszenz induzieren ist Gegenstand intensiver Forschung. [Grafik: B. Kaina]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb3.jpg)

Abb. 3

Seneszente Zellen zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus (zusammengefasst in Abb. 4): irreversibler Zellzyklusblock, Veränderungen im Epigenom (die sog. CpG-DNA-Methylierung) und der Genexpression, damit einhergehend metabolische Veränderungen, Veränderungen der Chromatinorganisation, Veränderung der Zellmorphologie sowie Apoptoseprotektion. Der letzte Punkt ist klinisch besonders relevant; denn die Blockade der Apoptosewege führt dazu, dass seneszente Zellen resistent gegenüber klassischen Krebstherapeutika sowie Bestrahlung sind. Sie werden also in der Krebstherapie nicht beseitigt. Das Gegenteil ist der Fall: Sie werden durch die Wirkung gentoxisch wirkender Zytostatika gebildet.

![Abb. 4 Eigenschaften seneszenter Zellen. Zelluläre Seneszenz kann als Tumorsuppressor-Mechanismus angesehen werden, der verhindert, dass in gestressten Zellen geschädigte DNA repliziert, wodurch Mutationen und Chromosomenaberrationen entstehen können. Es ist eine komplexe Stressantwort, die mit globalen Genveränderungen einhergeht und zum Verlust der Proloferationsfähigkeit führt. Lamin B1 ist ein nukleäres Protein. DDR, DNA damage response. Weitere Erklärungen siehe Text. [Grafik: B. Kaina]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb4.jpg)

Abb. 4

Woher kommen diese DNA-Schäden? In seneszenten Zellen werden häufig verstärkt reaktive Sauerstoffradikale (ROS) produziert, welche die DNA schädigen, indem DNA-Basen oxidiert oder DNA-Brüche induziert werden. Wir haben dies in therapieinduzierten Glioblastomzellen gezeigt [4]. Unter normalen Umständen können diese DNA-Schäden repariert werden, sodass der Basislevel gering ist. In seneszenten Zellen jedoch ist, wie neuere Untersuchungen zeigten, die DNA-Reparatur durch Downregulation von DNA-Reparaturgenen heruntergefahren. Das ist bemerkenswert und in diesem Ausmaß von keinem anderen Zelltyp oder Differenzierungszustand bekannt. Möglicherweise handelt es sich sogar um eine programmierte Suppression verschiedener DNA-Reparaturwege [5, 6].

Biologisch gesehen wäre die Herunterregulation der DNA-Reparatur ein durchaus sinnvoller Vorgang; denn genetisch stark geschädigte Zellen würden auf diese Weise schneller in einen ruhenden Zustand übergehen (oder durch apoptotischen Zelltod eliminiert werden), womit die Fixierung von DNA-Schäden in Mutationen durch die DNA-Replikation vermieden würde. Zum anderen brauchen seneszente Zellen DNA-Schäden insbesondere in Form von DNA-Doppelstrangbrüchen, um durch die permanente Aktivierung der DNA-Schadensantwort im seneszenten Zustand zu bleiben. Die permanente Aktivierung der DNA-Schadensantwort (DNA damage response, DDR) ist für die Aufrechterhaltung der zellulären Seneszenz essentiell.

Seneszente Zellen sekretieren eine Vielzahl von Zytokinen und Wachstumsfaktoren. Etliche davon haben proinflammatorische Eigenschaften, d.h. sie bewirken und fördern Entzündungsprozesse. Diese Eigenschaft seneszenter Zellen ging als Senescence-associated secretory phenotype (SASP) in die Literatur ein. Die Auswirkungen sind weitreichend. Zytokine und Wachstumsfaktoren haben autokrine und parakrine Effekte und somit Einfluss auf das Gewebe-Mikromilieu. Im normalen Gewebe fördern seneszente Zellen die Wundheilung; im entzündlichen Gewebe fördern sie die Entzündung. Im Tumorgewebe beeinflussen sie das Tumor-Mikromilieu und bewirken Vorgänge, die das Tumorwachstum anregen können. Sie fördern auch das unkontrollierte Wachstum von Bindegewebe und damit von Fibrosen, die mitunter eine lebensbedrohliche Spätwirkung der Tumortherapie sind. Man geht davon aus, dass sich seneszente Tumorzellen nachteilig auf die Tumortherapie auswirken [7].

Lange hat man nach biochemischen Markern für seneszente Zellen gesucht. Der wohl prominenteste biochemische Marker ist die verstärkte Expression des Enzyms β-Galaktosidase, auch als Seneszenz-assoziierte β-Galaktosidase bezeichnet (SA-βGAL). Weitere Marker sind Lamin B1, das trimethylierte Histon H3K27 und die Hochregulation der Cyclin-Inhibitoren p16 und p21. SA-βGAL wird häufig zur Quantifizierung seneszenter Zellen in der Zellkultur über Anfärbung von Zellen (Beispiele zur Morphologie und Färbung seneszenter Zellen in Abb. 5) oder durch Durchflusszytometrie wie auch immunhistochemisch in Geweben herangezogen.

![Abb. 5 Beispiele für seneszente Zellen gefärbt mit der Substanz X-Gal, welche durch das Enzym SA-ßGAL in einen blauen Farbstoff, der in der Zelle verbleibt, umgesetzt wird. - a: Normale nicht seneszente und seneszente menschliche Fibroblasten. Seneszente Zellen zeigen eine ß-GAL Färbung [Abb. Y. Sanders et al., Redox Biol. (2023), CC BY 4.0]. - b, c: Seneszente Glioblastom-Tumorzellen (LN229 und A172) nach Behandlung mit dem Zy- tostatikum Temozolomid. Ungefärbt im Mikroskop, SA-ßGAL-Färbung und Färbung mit Giemsa/Carbol-Fuchsin. - d: LN229 Glioblastom-Tumorzellen behandelt mit dem alkylierenden Zytostatikum Temozolomid. K, Unbehandelte Kontrolle; Färbung nach 3, 5 und 8 Tagen. Nach 8 Tagen sind nahezu alle verbliebenen Zellen auf der Petrischale im seneszenten Stadium. [Abb. b,c und d aus dem Labor das Autors; Beltzig & Kaina, 2022].](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb5.jpg)

Abb. 5

Die molekularen Mechanismen der zellulären Seneszenz durch endogene und exogene Einflüsse sind gegenwärtig ein heißes Forschungsthema. So unterschiedlich die Auslöser der zellulären Seneszenz sind (siehe Abb. 3), so lässt sich doch der primäre Trigger in einem Modell vereinheitlichen. Dieses geht davon aus, dass eine erhöhte Menge an kritischen DNA-Schäden, insbesondere DNA-Doppelstrangbrüche (DSBs), verantwortlich für die Induktion wie auch die Aufrechterhaltung der Seneszenz ist. Diese aktivieren die „klassische“ DNA-Schadensantwort und downstream DNA-schadensabhängige Zellzyklus-Kontrollpunkte, was letztendlich zur Arretierung der Zellen in der G1- oder G2-Phase des Zellzyklus führt (Abb. 7). Hierbei spielt die verstärkte Expression und Aktivierung zweier Proteine eine Rolle: p21 und p16. Diese haben inhibitorische Wirkung auf Cycline, die den Zellzyklus steuern. Dadurch werden die Zellen entweder in der G1-Phase oder G2-Phase des Zellzyklus arretiert (Abb. 7).

Die Ursachen der DNA-Schädigung sind der normale zelluläre Metabolismus, exogene Genotoxine, genotoxisch wirkende Krebstherapeutika und eine im Zuge der Seneszenz schrittweise erfolgende Herunterregulation der DNA-Reparatur [9]. Normalerweise besteht zwischen spontan induzierten und reparierten DNA-Schäden ein Gleichgewicht. So werden durch spontane Hydrolyse von DNA-Basen pro Zelle täglich etwa 30.000 Schäden (apurine Stellen) erzeugt. Hinzu kommen oxidative Schäden durch intrazellulär gebildetes ROS, durch DNA-Methylierungen bedingt durch den intrazellulären Methylgruppendonor S-Adenosylmethionin (SAM) und Desaminierung von Basen (zum Beispiel von Cytosin zu Uracil oder 5-Methylcytosin zu Thymin), die zu Basenfehlpaarungen führen [10]. Wird die DNA-Reparatur im Zellkern heruntergefahren, indem Reparaturgene stillgelegt und weniger Reparaturenzyme bereitgestellt werden, so gerät dieses Gleichgewicht in Schieflage und DNA-Schäden reichern sich an.

Besonders kritisch sind die mehrfach erwähnten DNA-Doppelstrangbrüche (Abb. 6). Diese aktivieren die Kinase ATM, welche – vermittelt durch einen trimeren Proteinkomplex, den MRN-Komplex – diese Brüche erkennt, an diese bindet und eine Vielzahl (mehr als 500 sind beschrieben worden) von Proteinen im Anschluss phosphoryliert. In der Regel führt dies zur Aktivierung dieser Proteine. Darunter sind Kinasen, die weitere Proteine phosphorylieren und diese aktivieren. Es handelt sich also um eine Enzymkaskade, die in Gang gesetzt wird mit dem Ziel, das primäre Signal (nämlich den DNA-Bruch) zu verstärken. Dadurch wird eine ganze Batterie von Faktoren aktiviert (oder blockiert), mit der Folge, dass die Zelle entweder durch Apoptose (programmierten Zelltod) stirbt oder im Zellzyklus stehen bleibt [11].

![Abb. 6 DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) nachgewiesen durch immunhistochemische Färbung des phosphorylierten Histons H2AX. Jeder grüne Spot repräsentiert ein DSB. - a: Induktion von DSB durch ionisierende Bestrahlung in Testis-Tumorzellen. - b: DSB in seneszenten Glioblastom-Tumorzellen. 53BP1 ist ein weiterer Marker für DSB. Die Kolokalisation von phospho-H2AX (auch γ-H2AX genannt) mit 53BP1 gilt als besonders starke Evidenz für das Vorliegen von DSB. [Abb. aus dem Labor des Autors]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb6.jpg)

Abb. 6

Obwohl nicht durch p53 reguliert, steigt auch die Menge von p16 nach DNA-Schädigung an. Das p16-Protein ist wie p21 ein CDK-Inhibitor: Es bindet an CDK4/6-Cyclin D und verhindert die Aktivierung der entsprechenden Kinasen und somit die Phosphorylierung von Rb. Dadurch werden S-Phasen-abhängige Gene nicht transkribiert, was einen Zellzyklusarrest in der G1-Phase zur Folge hat. Diesen Szenarien zufolge sind seneszente Zellen in der G1- oder der G2-Phase permanent arretiert. Da Tumorzellen häufig in Genen, die die Seneszenz regulieren, mutiert sind, ist die Seneszenzinduktion und Seneszenzausbeute nach genotoxischer Therapie variabel und tumorzellspezifisch. p53 ist häufig in Tumoren mutiert, allerdings tumorspezifisch in unterschiedlichem Ausmaß. Das p53-Tumorsuppressorprotein fördert den Eintritt in die Seneszenz, ist aber nicht unbedingt hierfür erforderlich, da der p16-Pathway ohne p53 auskommt (siehe Abb. 7).

![Abb. 7 Regulation der zellulären Seneszenz. Ausgangspunkt in diesem (vereinfachten) Modell sind persistierende DNA-Brüche, die in Telomeren wie auch außerhalb von diesen liegen können. Diese aktivieren die Kinasen ATM und ATR (ATR spricht stärker auf blockierte Replikationsgabeln an). Die Kinasen phosphorylieren eine Vielzahl von Proteinen. Einige Targets sind aufgeführt, so auch das p53 Protein, das nach Phosphorylierung als tetramerer Transkriptionsfaktor fungiert. Schlüsselproteine sind p21 und p16, welche Zyklininhibitoren darstellen. Durch Hemmung der entsprechenden Cyclin-abhängigen Kinasen kann das Retinoblastom-Protein (Rb) nicht phosphoryliert und aus dem Komplex mit dem Transkriptionsfaktor E2F freigesetzt werden. E2F, welcher u.a. Zellzyklusgene reguliert, bleibt somit inaktiv. Steht E2F nicht zur Verfügung, so können Gene nicht aktiviert werden, welche Proteine kodieren, die für das Durchlaufen der Zellen durch die S-Phase und G2– Phase erforderlich sind. Die Zellen sind im Zellzyklus arretiert. Weitere Erklärungen siehe Text. [Grafik: B. Kaina]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb7.jpg)

Abb. 7

Angesichts dessen wäre es wünschenswert, eine Therapie durchzuführen, die speziell auf seneszente Zellen abzielt. Es bleibt also die Frage, ob und wie seneszente Zellen abgetötet werden können. Tatsächlich gibt es Senotherapeutika, auf die ich im Folgenden eingehen werde. Es gibt zwei Gruppen von Senotherapeutika: Senolytika und Senomorphika. Senolytika sind Stoffe, die spezifisch seneszente Zellen abtöten; Senomorphika sind Verbindungen, die den SASP unterdrücken (Abb. 8).

![Abb. 8 Senotherapeutika. Senoprevenika sind in der Literatur bisher nicht diskutiert worden. Ich füge diese als Gruppe hinzu, um deutlich zu machen, dass es Substanzen oder Noxen gibt, die verhindern, dass seneszente Zellen entstehen. Dies wäre in der Krebstherapie wichtig, um Zelltodwege zu verstärken und Tumorzellen anstatt in die Seneszenz in die Apoptose zu schicken. Experimentell haben wir dies für Fisetin und Artesunatbei gleichzeitiger Verabreichung mit dem Zytostatikum Temozolomid gezeigt [17]. Die Angaben für Senolytika und Senomorphika sind einer Übersicht von Zhang et al, 2023 entnommen [8]. [Grafik: B. Kaina]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb8.jpg)

Abb. 8

Weitere Senolytika sind synthetisch hergestellte Verbindungen, die gezielt Faktoren angreifen, die die Apoptose regulieren, so die inhibitorisch wirkenden Proteine Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W oder die Transkriptionsfaktoren p53, FOXO4 oder die Ubiquitinase USP7. Einige synthetische Verbindungen sind zumindest im Experiment potent und sehr selektiv wirksam. So das Navitoclax, ein Medikament, das zur Behandlung der Myelofibrose verwendet wird. Sehr wirksam ist eine Verbindung namens ABT-737, die im Experiment (im Labor des Autors) zuverlässig und selektiv senolytisch wirkte [15].

Besonders interessant sind Naturstoffe mit senolytischer Wirkung. Von zehn getesteten Flavonoiden erwies sich Fisetin, ein in Pflanzen vorkommender gelber Naturstoff und Polyphenol aus der Gruppe der Flavonole (Abb. 9), als besonders wirksam und wurde bzw. wird ausgelobt als ein Senotherapeutikum, das die Gesundheit positiv beeinflusst und die Lebensspanne verlängert. Dies wurde an verschiedenen Modellorganismen gezeigt [16]. In einer Studie an Glioblastomzellen, die durch das Medikament Temozolomid in die Seneszenz getrieben wurden, haben wir eine senolytische Wirkung für Curcumin und Artesunat nachgewiesen [15]. Insgesamt sind bisher etwa ein Dutzend Verbindungen mit senolytischer Wirkung identifiziert worden [8].

![Abb. 9 Fisetin (oben) ist in besonders großen Mengen im Holz des Perückenstrauches (Mitte) enthalten sowie in der Erdbeere (160 µg/g), gefolgt von Äpfeln (27 µg/g), Kaki, Lotuswurzel und Zwiebeln. Auch in Weintrauben, Kiwi und Pfirsichen ist Fisetin enthalten. Als Nahrungsergänzung wird Fisetin in Kapseln bis zu 500 mg angeboten, was mehr als 3 kg Erdbeeren entspräche. [Abb. oben: Ayacop via Wikimeida Commons, CC0; Mitte: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, via Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0; unten: FamStudio via Shutterstock.com]](https://www.dgo.de/wordpress21/wp-content/uploads/2025/11/DGO_Seneszenz_Abb9.jpg)

Abb. 9

Was sind die Implikationen? Geht man vom Mechanismus aus, über den zelluläre Seneszenz induziert wird (Abb. 3), so muss man feststellen, dass jede genotoxische Exposition das Potenzial hat, zelluläre Seneszenz zu induzieren. Geht man davon aus, dass seneszente Zellen im Körper den Alterungsprozess vorantreiben, ja ihn verursachen, so impliziert dies weiterhin, dass endogene und exogene Genotoxine den Alterungsprozess verstärken. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Genotoxinvermeidung eine Investition in die Zukunft ist, da es dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Dies bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass Altern „heilbar“ wird; denn Altern ist keine Krankheit (wenn Krankheit definiert wird als Abweichung vom normalen gesundheitlichen Zustand), sondern ein physiologischer Vorgang, der sich aus dem Zusammenspiel endogener (DNA-Schädigung und Reparatur, DNA-Schadensantwort, Regulation der DNA-Synthese und Zellproliferation) und exogener Faktoren (insbesondere genotoxische Expositionen) ergibt. Genotoxinvermeidung ist nicht vollständig möglich. Endogen werden immer Genotoxine gebildet, so aus der mitochondrialen Aktivität, dem Lipidstoffwechsel und aus der bakteriellen Aktivität insbesondere im Gastrointestinaltrakt. Hinzu kommen die exogenen Genotoxine aus der Nahrung und Genussmitteln, dem UV-Anteil des Sonnenlichts und der natürlichen ionisierenden Strahlung, der wir alle ausgesetzt sind. Weiter zu nennen sind Genotoxine aus Pharmaka.

Die klassische Krebstherapie beruht auf Strahlung und Chemotherapie mit Zytostatika, die Tumorzellen möglichst selektiv eliminieren sollen. Das gelingt in den seltensten Fällen. Die geringe Tumorspezifität bedingt die starken Nebenwirkungen durch Toxizität auf das gesunde Gewebe und die geringe Effizienz der Therapie. Das Hauptangriffsziel der klassischen Zytostatika ist die DNA. Diese wird entweder alkyliert, oxidiert oder durch Einbau von modifizierten Bausteinen so verändert, dass sie funktionell beeinträchtigt wird und das Zelltodprogramm oder aber das Seneszenzprogramm abgerufen wird. Angesichts der negativen Folgen der Seneszenz liegt es auf der Hand, die Tumortherapie zu koppeln mit Strategien, die darauf abzielen, die Induktion der Seneszenz zu vermeiden oder aber seneszente Zellen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Senotherapeutika dienen diesem Ziel.

Da wenig bekannt ist, wie Senotherapeutika mit den Zytostatika interagieren, ist eine Doppelschlag-Strategie (one-two-punch) sinnvoll: Nach klassischer Zytostatika-Therapie, die sich meist über längere Zeiträume erstreckt und in mehreren Zyklen durchgeführt wird, sollte in Intervallen mit Senolytika, die soweit bekannt nebenwirkungsfrei sind, behandelt werden. Auch nach der Strahlentherapie könnte in Intervallen senolytisch therapiert werden. Ziel ist die Beseitigung seneszenter Tumorzellen, die sich einer adjuvanten zytotoxischen Krebstherapie entzogen haben, um das Risiko zur Bildung später Rezidive zu reduzieren. Für die Tumortherapie würde es bedeuten, jede genotoxische Therapie mit senolytischer (nebenwirkungsfreier) Therapie im alternierenden Verfahren zu koppeln.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Kopplung genotoxischer Therapien mit Verbindungen, die den Eintritt der Tumorzellen in die Seneszenz verhindern und stattdessen den Apoptose-Pathway aktivieren. Zu diesen Stoffen, die ich als Senopreventika bezeichnen möchte, scheint Fisetin (Abb. 8) zu gehören. Es liegt auf der Hand, dass weitere Studien, insbesondere unter Einbeziehung von Naturstoffen, notwendig sind, um zu erfahren, ob die erwähnten Strategien bei supportiver Anwendung von Senotherapeutika zur Ergänzung konventioneller krebstherapeutischer Verfahren erfolgreich sind.

Fazit

Es mehren sich die Hinweise darauf, dass seneszente Zellen, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit, aus dem seneszenten Zustand in einen proliferativen übergehen können, was eine Erklärung für Rezidive wäre, die noch lange Zeit nach der Tumortherapie auftreten können. Um dies wie auch den chronisch inflammatorischen Zustand zu verhindern, ist die Elimination seneszenter Tumorzellen wünschenswert. Dies kann durch Anwendung von Senotherapeutika (Senolytika, Senomorphika) erreicht werden. Senolytika zeichnen sich dadurch aus, dass sie selektiv seneszente Zellen erkennen und abtöten, was meist durch Aufhebung der Apoptoseblockade geschieht. Senomorphika haben einen inhibitorischen Einfluss auf die Sekretion inflammatorischer Zytokine aus seneszenten Zellen. Einige Naturstoffe wie Fisetin und Quercetin gehören diesen Gruppen an.

Senotherapeutika werden heute stark diskutiert – nicht nur zur Ergänzung konventioneller Behandlungen in der Krebsherapie, sondern auch zur Verbesserung des gesundheitlichen Status („Verjüngung“) gesunder Menschen.

Danksagung

Mein herzlicher Dank gilt allen Doktoranden, die sich an den hier erwähnten Studien beteiligt haben, insbesondere Lea Beltzig.

Literatur

[1] Hayflick L., Moorhead P. S.: The serial cultivation of human diploid cell strains. Exp Cell Res, 25: 585–621 (1961)

[2] Cristofalo V. J. et al.: Replicative senescence: a critical review. Mech Ageing Dev, 125: 827–848 (2004)

[3] Chen J. H., Hales C. N., Ozanne S. E.: DNA damage, cellular senescence and organismal ageing: causal or correlative? Nucleic Acids Res, 35: 7417–7428 (2007)

[4] Beltzig L. et al.: Senescence Is the Main Trait Induced by Temozolomide in Glioblastoma Cells. Cancers (Basel), 14 (2022)

[5] Aasland D., Götzinger L., Hauck L., Berte N., Meyer J., Effenberger M., Schneider S., Reuber E. E., Roos W. P., Tomicic M. T. et al.: Temozolomide Induces Senescence and Repression of DNA Repair Pathways in Glioblastoma Cells via Activation of ATR-CHK1, p21, and NF-kappaB. Cancer Res, 79: 99–113 (2019)

[6] Collin G., Huna A., Warnier M., Flaman J. M., Bernard D.: Transcriptional repression of DNA repair genes is a hallmark and a cause of cellular senescence. Cell Death Dis, 9: 259 (2018)

[7] Coppé J. P., Desprez P. Y., Krtolica A., Campisi J.: The senescence-associated secretory phenotype: the dark side of tumor suppression. Annu Rev Pathol, 5: 99–118 (2010)

[8] Zhang L., Pitcher L. E., Prahalad V., Niedernhofer L. J., Robbins P. D.: Targeting cellular senescence with senotherapeutics: senolytics and senomorphics. FEBS J, 290: 1362–1383 (2023)

[9] Kandhaya-Pillai R., Miro-Mur F., Alijotas-Reig J., Tchkonia T., Schwartz S., Kirkland J. L., Oshima J.: Key elements of cellular senescence involve transcriptional repression of mitotic and DNA repair genes through the p53-p16/RB-E2F-DREAM complex. Aging (Albany NY), 15: 4012–4034 (2023)

[10] Lindahl T.: Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature, 362: 709–715 (1993)

[11] Roos W. P., Kaina B.: DNA damage-induced cell death: from specific DNA lesions to the DNA damage response and apoptosis. Cancer Lett, 332: 237–248 (2013)

[12] Saleh T., Tyutyunyk-Massey L., Gewirtz D. A.: Tumor Cell Escape from Therapy-Induced Senescence as a Model of Disease Recurrence after Dormancy. Cancer Res, 79: 1044–1046 (2019)

[13] Roberson R. S., Kussick S. J., Vallieres E., Chen S. Y., Wu D. Y.: Escape from therapy-induced accelerated cellular senescence in p53-null lung cancer cells and in human lung cancers. Cancer Res, 65: 2795–2803 (2005)

[14] Zhu Y. et al.: The Achilles’ heel of senescent cells: from transcriptome to senolytic drugs. Aging Cell, 14: 644–658 (2015)

[15] Beltzig L., Christmann M., Kaina B.: Abrogation of Cellular Senescence Induced by Temozolomide in Glioblastoma Cells: Search for Senolytics. Cells, 11 (2022)

[16] Yousefzadeh M. J., Zhu Y., McGowan S. J., Angelini L., Fuhrmann-Stroissnigg H., Xu M., Ling Y. Y., Melos K. I., Pirtskhalava T., Inman C. L. et al.: Fisetin is a senotherapeutic that extends health and lifespan. EBioMedicine, 36: 18–28 (2018)

[17] Beltzig L., Christmann M., Dobreanu M., Kaina B.: Genotoxic and Cytotoxic Activity of Fisetin on Glioblastoma Cells. Anticancer Res, 44: 901–910 (2024)

[18] Wang Y., He Y., Rayman M. P., Zhang J.: Prospective Selective Mechanism of Emerging Senolytic Agents Derived from Flavonoids. J Agric Food Chem, 69: 12418–12423 (2021)

Über den Autor

Prof. Dr. Bernd Kaina (geb. 1950 in Drewitz, Niederlausitz) studierte Biologie und Genetik in Halle, promovierte dort zum Dr. rer. nat. und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, als EU-Stipendiat am Laboratory of Molecular Genetics in Leiden, am Krebsforschungszentrum in Heidelberg und als Heisenberg-Stipendiat der DFG am Institut für Genetik am Kernforschungszentrum in Karlsruhe, bevor er 1993 zum Professor für Molekulare und Angewandte Toxikologie an die Universität Mainz berufen wurde.

Von 2004 bis 2018 war er Direktor des Instituts für Toxikologie in Mainz. Seit 2018 ist er pensioniert und als Senior-Professor am Institut tätig.

Institut für Toxikologie, Universitätsmedizin, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, E-Mail: kaina[a]uni-mainz.de

Dieser Artikel erschien in der Naturwissenschaftliche Rundschau | 77. Jahrgang, Heft 7, 2024. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors.